吹奏楽部だというと必ず、「すごい!」と言われます。

「楽器吹くのって難しいでしょ?楽器の種類って何があるの?どうやって楽器決めるの?結局クラシックって聴くのも難しいよ!?」などなど…。

吹奏楽の未経験の方には未知の世界です。

ではありますが、誰にだって初心者の頃はあったわけで…。

難易度の高い曲の楽譜が配られるたびに愛する楽器とその壁を越えてきたのです。

これから楽器を始めたい大人の方、吹奏楽部に入ろうか悩んでいる学生さん、そんなお子様を持つ保護者の方に、基本的な楽器の種類、担当楽器の決め方をご紹介したいと思います。

また、クラシックからポップス、ディズニーに至るまで、幅広く演奏される人気の吹奏楽曲もご紹介しましょう。

吹奏楽の楽器の種類と決め方とは?

基本的な楽器の種類は?

楽器は、大きく3種類に分けられます。

- 木管楽器

発音方法が奏者の唇の振動によらないものの総称。

つまり、吹くときに唇を振動させて音を出しているのではなく、「リード」と呼ばれるものが息(空気)の流れを管の中に伝えそれが音になる楽器、という感じです。

「木管楽器」という名前の由来は、横笛、縦笛など、古くから木を用いて作られている楽器が多かったことから、そう呼ばれています。

- 金管楽器

発音方法が奏者の唇の振動によるものの総称。

木管楽器の反対です。「マウスピース」を通して唇の振動が息(空気)とともに管の中に伝わり音が出ます。

楽器本体が金属で出来ているから「金管楽器」ではなく、奏法の違いで分類されています。

- 打楽器

名前の通り、打つ(たたく)、こする、振るなどして音を出す楽器のことです。

木管楽器や金管楽器、バイオリンなどの弦楽器よりも歴史は古く、人類が始めて作った音楽用の道具が打楽器だとされています。

では具体的な楽器の種類を紹介します。

木管楽器

- フルート(高音楽器)

いわゆる横笛。

本体は金属で作られることがほとんどですが、昔は木で作られており、先に説明した通り、唇の振動によらない発音方法のため木管楽器に分類されます。

現在でも木製のものはありますが、かなり高価です。

- ピッコロ(高音楽器)

フルートを小さくしたような形で、フルートよりもさらに高い音域が出ます。

フルート奏者が持ち替えて演奏することがほとんどです。

こちらは今でも木製のものが主流です。

- オーボエ(高音楽器)

リードを使って音を出しますが、オーボエのリードは「ダブルリード」といって、リード自体が2枚重ねになっています。

まさに「儚い」という言葉がぴったりの音色です。が、以外と力強い音も出ます。

- クラリネット(高音楽器)

「パパからもらったクラーリネット♪」で有名ですね。

吹奏楽を構成するメンバーで一番多いのがこのクラリネットです。

こちらもリードを使用しますが、オーボエとは違い1枚で出来ているシングルリードです。

木製のものが主流ですが、安価なものはプラスチックで出来たものもあります。

- サックス

クラリネットと同じシングルリードを使用し、昔は木製のものが多かったため木管楽器に分類されています。

サックスの中でも種類があり、音域の高い方から順に

ソプラノサックス、アルトサックス、テナーサックス、バリトンサックスがあります。

ソプラノより高音のもの、バリトンより低音のものも存在しますが、吹奏楽で使用されるのはこの4種類が主です。

- ファゴット(低音楽器)

オーボエと同じくダブルリードの楽器です。バスーンとも呼ばれます。

知名度はあまりないかもしれませんが、深みのある優しい音色がとっても素敵な楽器です。

バンドに1人いると重宝がられます。

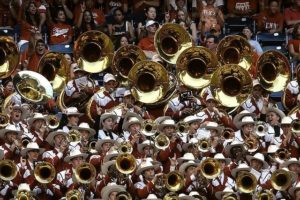

金管楽器

- トランペット(高音楽器)

吹奏楽の花形と言える楽器で、金管楽器唯一の高音楽器です。

いわゆるラッパといえばトランペットのことです。

トランペットを吹ける人は、1度は必ず、ラピュタのパズーの真似をしたはず。

- ホルン(中音楽器)

「世界で最も難しい楽器」としてギネスに登録されています。

管が渦巻き状に巻いておりカタツムリのように見えます。

柔らかな音色で木管楽器との相性も良く、木管楽器のアンサンブルにホルンを加えることもあります。

- トロンボーン(中音楽器)

「スライド」によって音を変えるのが何よりの特徴です。

スライドを伸ばしたり縮めたりすることで管自体の長さを変えることで音を変えています。

そのスライドのおかげでトロンボーンにしか出来ない奏法もあります。

- ユーフォニアム(中音楽器)

「響けユーフォニアム」で有名になりましたね。ホルン、トロンボーンと共に中音を受け持っています。

弦楽器が入るオーケストラの編成には入っていないことが多く、金管バンドや吹奏楽がその活躍の場のほとんどです。

- チューバ(低音楽器)

吹奏楽楽器の中では最大の楽器です。

形としてはユーフォニアムの大型版といった感じ。低音楽器として音楽の土台を支えてくれる縁の下の力持ちです。

チューバ奏者がいないと、合奏が一気に味気ないものになり、低音の大切さがわかります。

打楽器

◎打って(たたいて)音を出すもの

- ドラム

打楽器の花形といえばこれ。ポップスバンドには欠かせない楽器ですね。

太鼓やシンバルなどを組み合わせ、音楽をより華やかに盛り上げます。

それだけでなく、テンポを一定に保つという重要な役割も担います。

- 太鼓

おなじみの小太鼓や大太鼓のことですが、詳しく名前をいうとそれぞれ「スネアドラム」「バスドラム」と言います。

- ティンパニー

3~4つの太鼓を並べて、それぞれ違う音域が鳴る太鼓です。

太鼓の膜の張り具合で音を変えます。

ドラムと並んで、打楽器界では欠かせない楽器です。

その他には、タンバリン、トライアングル、シンバル、ボンゴ、コンガなどがあります。

◎こすって音を出すもの

- ギロ

ギザギザの表面を棒でこすると独特の音がします。

- ウィンドチャイム

数十本の金属の棒を横に並べて吊るし、それを指などで揺らすと金属同士がぶつかってキラキラとした音が鳴ります。

ツリーチャイムとも呼ばれます。

◎振って音を出すもの

- すず

クリスマスソングには欠かせないすず。

もちろんあれも打楽器の1種です。

- マラカス

両手に持って演奏する、陽気な音楽に欠かせない楽器です。

持ち手がついているものが一般的ですが、シェイカーと言って単純に空き缶などに砂や米、小豆を入れたものもあります。

打楽器はまだまだあります。

多くの楽器に触れられるというのも打楽器の魅力の一つです。

担当楽器の決め方は?

いざ吹奏楽部に入って何の楽器をするのか、必ずしも自分がやりたいものをやれるとは限りません。

楽器の種類を知り、自分がどういうものをやりたいのか見えてきたところで、その楽器に向いているのか向いていないのか、という話をしましょう。

◎身体的な特徴

チューバやバリトンサックスは楽器も大きいため重さも結構あります。

そのため初心者が吹奏楽部に入った場合、単純に「身体の大きさ」でこれらの楽器の担当になることも稀にあります。

また、トロンボーンはその特徴であるスライドを伸ばすとき腕が長い方が有利なため、背が高くて腕が長い人の方が向いているといわれます。

身体が小柄であるからと言って、フルートやクラリネットなどの小さい楽器が向いているとは限りません。

これらは、音を変えるために一つ一つキーを確実に押さえないといけません。

キーというのはリコーダーの穴のようなものですが、右手の小指で穴をふさぐのに苦労した経験はありませんか?小柄で手指も小さいときちんとキーを押さえられず吹ききれません。

ホルンやトランペットなら手指の小ささは比較的カバーできます。

しかし、金管楽器でよく話題になるのが「唇の厚さ」です。

ホルンやトランペットはマウスピースが小さいので唇が小さかったり薄い人、トロンボーン、ユーフォニアム、チューバはマウスピースが大きいので唇が大きかったり厚い人が向いていると言われています。

言われていますが、唇が厚いプロのトランペット奏者もいますし、逆に小さな唇でもトロンボーン奏者はいます。

科学的な根拠も乏しく、実際の演奏者に必ずしも当てはまるものではないため、唇の厚さはあまり関係ないのではないかと思われます。

◎性格的な特徴

フルートはおしとやかなお嬢様タイプ、トランペットは楽器自体が目立つから奏者も中心的な存在、チューバはみんなを包み込む母親的存在、などなどその楽器の奏者には特徴があるかも知れません。

しかし、個人の性格で、その楽器の向き不向きは変わらないと考えます。

控えめな大和撫子タイプのトランペット奏者や、目立ちたがりのチューバ奏者、ナルシストのファゴット奏者もいるかもしれません。

強いて言いうなら、以下の性格は関係してくるかもしれません。

- クラリネット

協調性がある・・

人数が一番多いため、我が強い人は和を乱しかねません。合奏で息を合わせるためにも、協調性は必要です。

- サックス、トランペット

度胸がある・・

花形楽器でありソロを吹く場合も多いため、大勢の前に立っても物おじしない人の方が堂々と演奏できます。

- チューバ、打楽器

責任感がある:縁の下の力持ちや、テンポキープなど重要な役割を担っているという自覚を持って演奏できる人が望ましいです。

最初に言ったような演奏者の特徴というのは、吹いているうちに、バンドの中での楽器の役割に自分の性格がだんだんと近づいていくようなものではないかと思います。

必ずしもそうとは言い切れないし、イメージと違う人ももちろんいますが、楽器決めの際に性格は気にしなくても大丈夫です。

人気曲にクラッシック・ポップス・ディズニー!?

吹奏楽の人気曲!

有名なクラシック曲やポップス曲、映画音楽を吹奏楽版にアレンジしたもの、吹奏楽の為に作曲されたものなど、数多くの人気曲があります。

◎ボレロ:ラヴェル作曲

テレビ等でも使用され、皆さん1度は聴いたことのある曲です。

原曲ももちろん大変な人気ですが、吹奏楽界でも好きな人は多く、演奏会などでは大トリとして演奏される大曲です。

◎交響曲第9番:ベートーベン作曲

年末といえばこの曲。合唱も入ったあの名曲は吹奏楽でも人気です。

ロック調にアレンジした楽譜も販売されています。

◎スターウォーズのテーマ

映画音楽といえば必ず名前が上がるほど有名な曲です。トランペットの華やかなメロディが特徴で、吹いても楽しい、聴いても楽しい1曲です。

◎ディズニーのテーマ

映画にぴったりな世界観でファンが多いディズニーの音楽。もちろん吹奏楽でも演奏されます。映画で使用される様々な曲をメドレーにしたり、プリンセス達のテーマ曲をメドレーにしたものもあります。

◎ジブリのテーマ

ディズニーがあるならもちろんジブリもあります。

保育園での演奏会や地域のお祭りなどで演奏すると、会場中が大合唱になります。

◎ディスコキッド

毎年行われる「全日本吹奏楽コンクール」の課題曲です。

課題曲は毎年変わるのですが、このディスコキッドは1977年の課題曲でした。

40年以上前の曲が今でも大人気です。

◎アルヴァマー序曲

ディスコキッドと並んで、吹奏楽人気曲ランキングの上位に必ず入ってくる名曲です。

金管楽器の華やかさ、木管楽器の繊細さが伝わってくる曲です。

◎最新のポップス曲

米津玄師やあいみょんなどのシンガーソングライターの曲、ジャニーズアイドルの曲、演

歌、K-POP、洋楽など、様々なアーティストの曲の楽譜が出版されています。

楽譜の出版社によってアレンジが違ったりするので、好みの楽譜を探すのも楽しみの一つです。

『吹奏楽』のまとめ

吹奏楽の知らないことを知りたい、という方のためにご紹介してきました。

楽器の種類はまだほんの一部で、他にも珍しい楽器はたくさんあります。

あくまでも、一般的な吹奏楽で使われる楽器はこれくらい、と思って参考にしてください。

楽器の決め方に関しても、それぞれの学校のやり方や顧問の先生による決め方などがあります。

希望の楽器になれなかったとしても、その楽器と付き合っていくうちに新たな発見があって、魅力を知るうちにどんどん好きになれます。

メンバー皆で音楽を作り上げる楽しさも吹奏楽の醍醐味です。

ぜひ、素敵な楽器ライフを送ってください♪